Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

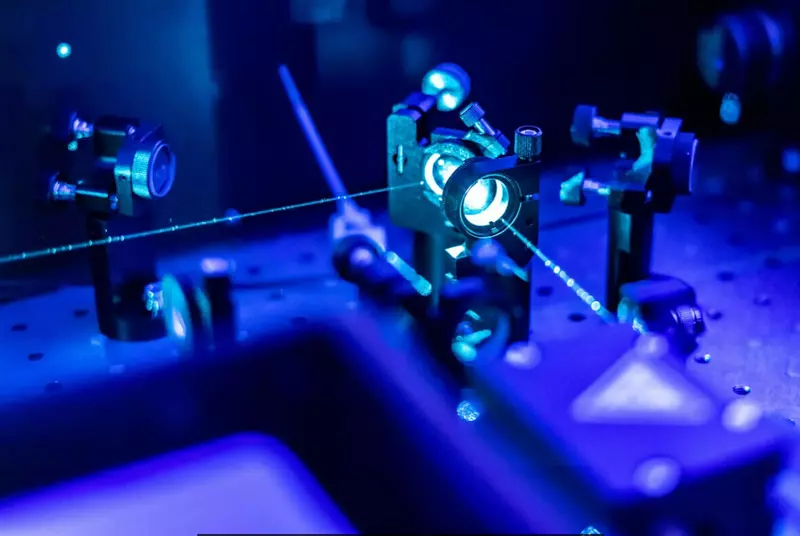

© ri.ria.ru Учёные Самарского университета создали миниатюрные лазерные «иглы», которые обеспечивают высокую точность обработки материалов, придавая им новые свойства.

По словам исследователей, основным направлением применения таких «игл» является создание и модификация материалов на наноуровне, что позволяет разрабатывать сложные структуры с уникальными характеристиками. Кроме того, высокая точность и гибкость лазерных «игл» делают их незаменимым инструментом в оптической микроскопии, где они используются для получения изображений с высоким разрешением.

-

17 ноября

© www.ferra.ru Учёные Курчатовского института создали новый метод производства нетканых материалов для эффективного устранения нефтяных пятен с водной поверхности. Основой метода является электроформование, при котором ультратонкие полистирольные волокна вытягиваются из раствора под воздействием электрического поля. Такие материалы могут применяться не только для очистки воды, но и в медицине, фильтрации воздуха и других областях.

В ходе исследования было установлено, как различные растворители влияют на свойства волокон. Добавление этилового спирта снизило вязкость раствора и уменьшило диаметр волокон. Максимальная сорбционная способность, до 185 граммов вещества на грамм материала, была достигнута с использованием диметилформамида. Волокна диаметром менее 2,5 мкм и их рыхлая структура делают эти сорбенты высокоэффективными для сбора нефти.

-

15 ноября

© ria.ru Ученые из российского Университета МИСИС совместно с коллегами из Китая исследовали, как разрушаются композиционные материалы при температуре ниже -150 °С, и разработали материал на основе металла и металлического стекла.Этот материал может применяться в космонавтике, криогенной промышленности и в полярных широтах, где важна устойчивость к холодам.

В отличие от обычных материалов, он не разрушается хрупко благодаря особым переходным процессам на границе кристаллического и аморфного слоев. Эти процессы вызывают локальный разогрев, что улучшает пластичность материала и замедляет распространение трещин, сохраняя прочность при ударе.

-

13 ноября

© www.ferra.ru Сотрудники физического факультета МГУ, участники НОШ «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», представили новые разработки в области неинвазивного определения уровня гемоглобина с использованием биофотоники. Их исследования, опубликованные в ведущих научных журналах Scientific Reports и Scientific Data, предлагают альтернативу традиционному забору крови, что особенно важно для пациентов, которым необходимо регулярно контролировать уровень гемоглобина.

До сих пор анализ крови оставался основным способом измерения этого показателя, но он требует времени, дорогостоящего оборудования и может вызвать дискомфорт. Неинвазивные методы, использующие оптические технологии, становятся всё более актуальными. В этой области активно работают такие компании, как Google Health и Masimo, а также стартапы, однако универсально точного метода до сих пор не найдено. Одним из путей повышения точности является комбинирование нескольких оптических технологий и создание открытых источников данных для разработки новых алгоритмов.

-

13 ноября

© www.ferra.ru Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Китая создали экологичный полимер, использующий коровий навоз, который помогает сохранять влагу в почве. Этот полимер увеличивает водоудерживающую способность почвы в два-три раза, что критически важно для засушливых регионов. Он сохраняет влагу благодаря лигноцеллюлозе, компоненту, содержащемуся в навозе, и одновременно обогащает почву полезными элементами.

Основное преимущество полимера — его доступность и низкая себестоимость, поскольку он производится из сельскохозяйственных отходов. Этот материал отличается высокой экологической адаптивностью и подходит для различных типов почвы, включая кислые и щелочные.

-

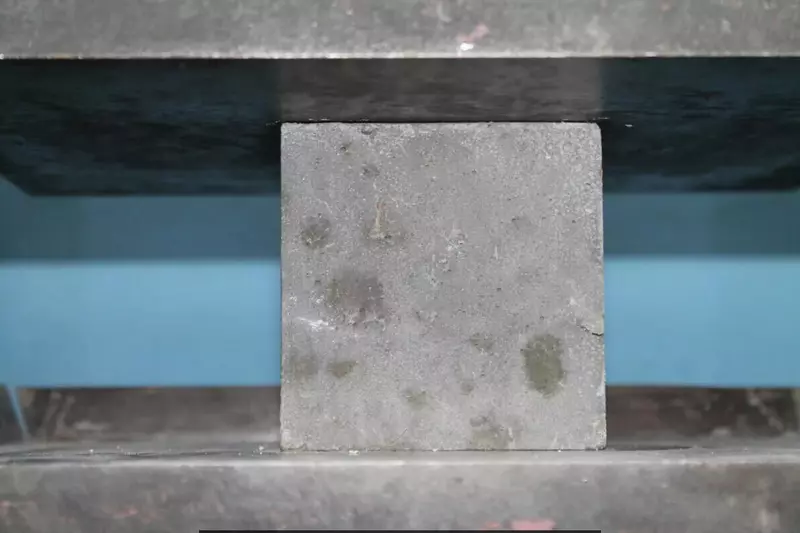

© rt.rbc.ru В КНИТУ-КХТИ открыли лабораторию для разработки и испытаний битумных материалов. В ней студенты будут заниматься исследованиями, результатом которых станет улучшение качества дорог.

«Газпромнефть — Битумные материалы» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) открыли научную лабораторию для разработки и испытаний битумных материалов. В ней студенты профильных программ будут развивать свои компетенции.

-

© ria.ru Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе международного коллектива разработали бетон с добавлением биоугля из кофейной гущи и предложили новую методику изготовления модифицирующей добавки. Это позволяет сократить расход цемента примерно на 10% и улучшить качество бетона.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. По данным ДГТУ, при производстве одного килограмма растворимого кофе остаётся около двух килограммов отходов. Ежегодно производится около семи миллионов тонн кофе, что создаёт примерно 14 миллионов тонн влажных кофейных отходов. Исследователи отметили, что кофейную гущу нельзя напрямую добавлять в бетон, так как органические соединения ослабляют строительный материал. Чтобы избежать этого, кофейную гущу нагрели до 400 °C, удалив кислород, после чего измельчили, получив пористый биоуголь, насыщенный углеродом.

-

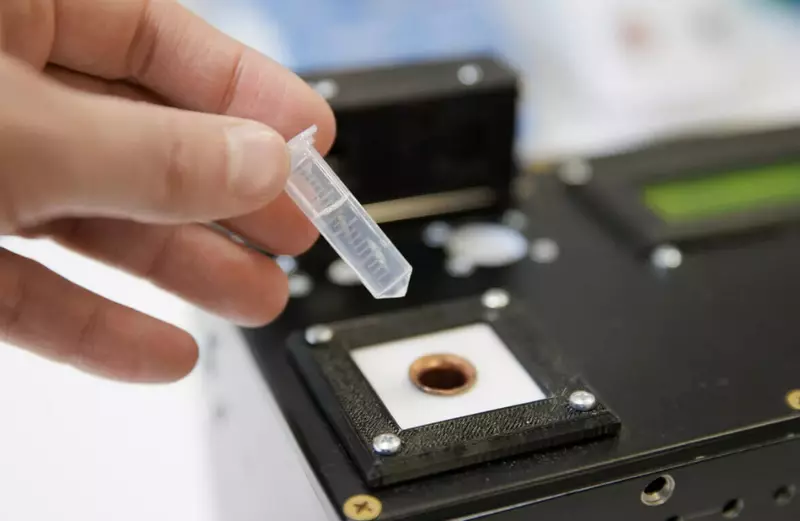

© ri.ria.ru Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали полностью отечественное устройство для мобильной экспресс-диагностики инфекционных заболеваний, способное быстро выявлять возбудителей и определять их устойчивость к антибиотикам. Как сообщили в пресс-службе вуза, необходимость быстрой диагностики инфекций особенно остро проявилась во время пандемии COVID-19.

-

© ria.ru Российские ученые разработали учебно-научную станцию СКИФ-НГУ. По их словам, станция предназначена для проведения как фундаментальных, так и прикладных исследований, а также для подготовки специалистов технических и гуманитарных направлений. Здесь научные сотрудники, аспиранты и студенты смогут осваивать методы исследования объектов с применением «почти бесплатного» синхротронного излучения, сообщили в пресс-службе НГУ.

Синхротрон — это крупное научное сооружение, которое генерирует рентгеновское излучение. Меньшие устройства, такие как рентгеновские трубки, также могут производить подобное излучение, однако их мощность значительно ниже, пояснили в Новосибирском государственном университете (НГУ). Уникальность рентгеновских методов в том, что они позволяют исследовать объект, не повреждая его. Это особенно важно для изучения объектов культурного и исторического наследия, таких как древние пергаменты или мумифицированные останки, которые можно исследовать без необходимости их вскрытия, добавили ученые.

-

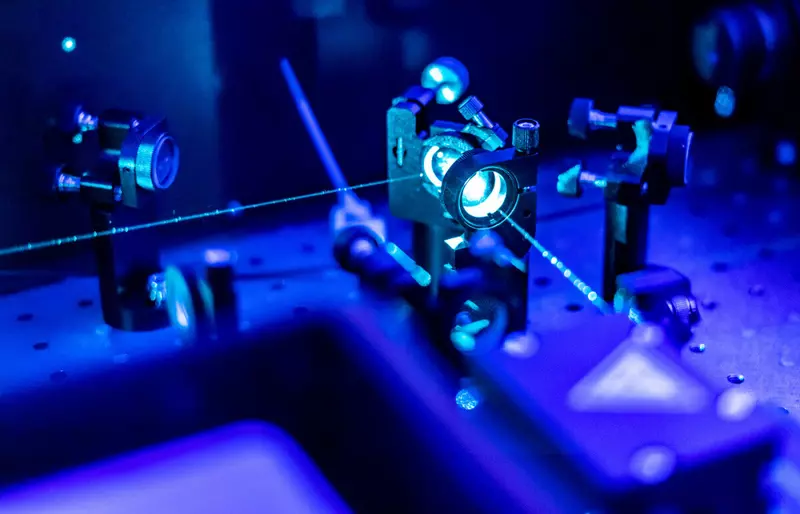

© ria.ru Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) улучшили параметры лазера. По их словам, эта разработка может найти широкое применение в различных областях: от медицины и косметологии до промышленной лазерной обработки, включая резку, сварку и закалку материалов. Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International.

Лазер представляет собой устройство, преобразующее различные виды энергии в монохроматическое излучение. Сегодня наиболее востребованы твердотельные лазеры, которые активно применяются в медицине, навигационных системах и металлургии, уточнили в СКФУ.

-

27 октября

© www.atomic-energy.ru Основной показатель эффективности коллайдера — его светимость, определяющая количество столкновений частиц за секунду. Чем выше светимость, тем больше возникает элементарных частиц, позволяя физикам получать точные данные для проверки Стандартной модели. В 2024 году на российском коллайдере ВЭПП-2000 Института ядерной физики СО РАН достигнут интеграл светимости в 1 обратный фемтобарн, что эквивалентно 33 млрд событий или 300 ТБ данных. Это позволило перевести установку в категорию высокопроизводительных «фабрик» элементарных частиц, обеспечивая точность для новых экспериментов и изучения сильных взаимодействий.

Для поддержания работы коллайдера необходимы электроны и позитроны. ВЭПП-2000 снабжается частицами с Инжекционного комплекса ВЭПП-5, который был запущен в 2015 году, значительно расширяя энергетический диапазон. Коллайдер использует концепцию круглых сталкивающихся пучков, разработанную в ИЯФ СО РАН, что удваивает светимость. Это достижение стало возможным благодаря уникальной системе магнитов, позволяющей удерживать и направлять частицы с высокой точностью. Системы позволяют стабильно поддерживать интенсивные потоки, при этом сохраняя компактные размеры установки.

-

© ri.ria.ru Специалисты Самарского университета разработали метод предотвращения заболеваний растений, вызванных накоплением в них тяжелых металлов. Как отмечают ученые, «антидотом» могут выступать гуминовые кислоты — природные вещества, которые лучше других связывают ионы токсичных металлов. Результаты исследований были опубликованы в ряде научных работ, включая «Бутлеровские сообщения».

Технологический прогресс ведет к усилению «металлизации биосферы», когда производственные процессы вовлекают металлы, создавая техногенные геохимические аномалии. Это негативно сказывается на всех живых организмах, включая растения. Тяжелые металлы, такие как медь, накапливаются в почве, снижая ее биологическую активность и нарушая метаболизм растений. Например, при избытке меди листья растений могут менять окраску на красную или буро-коричневую из-за разрушения хлорофилла.

-

23 октября

© misis.ru Улучшить качество наноэлектронных и оптических устройств поможет новый ультрапрочный, стабильный и гибкий композит из графена и алмаза, который можно получить с помощью облучения материала ионами ксенона. Исследование инициировали ученые НИТУ МИСИС совместно с ИФП СО РАН и ОИЯИ. Углеродные пленки содержащие алмазы размером от 5 до 20 нм сохраняют свою структуру и свойства, демонстрируя высокую механическую прочность и температурную стабильность. Материал перспективен для космической авиации, автомобильной и биомедицинской отраслей.

-

22 октября

© scientificrussia.ru Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Института физиологически активных веществ ФИЦ ПХФ и МХ РАН, Института химии силикатов РАН, Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова ФИЦ КИ, Института физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, факультета наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН получили новые прозрачные композитные материалы, содержащие нанокристаллические алмазы, равномерно распределенные в матрице аэрогеля диоксида кремния.

-

© www.ferra.ru В пресс-службе Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) сообщили, что в вузе открылся Исследовательский центр биологической защиты растений. Основная цель центра — разработка биопрепаратов на основе грибов и бактерий для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей.

-

© www.kommersant.ru На создание полиолефиновой лаборатории на базе КНИТУ потратили порядка 120 млн руб., об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил ректор КНИТУ Юрий Казаков.

Финансирование лаборатории осуществлялось из федерального бюджета и бюджета СИБУРа. СИБУР вложил в проект примерно 60 млн руб.

-

17 октября

Российская компания «Альбоген» начала серию расширенных испытаний пептидных соединений, разработанных с помощью собственной платформы.

© www.atomic-energy.ru Альберт Болатчиев, CEO и основатель, рассказал о проделанной работе:

-

© наука.рф Российские ученые получили фотонную интегральную схему из микролазера и волноводного фотодетектора на одной пластине. В перспективе это технологическое решение ускорит передачу данных и уменьшит вес техники без потери качества, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

-

06 октября

© наука.рф МФТИ открыл Институт искусственного интеллекта для решения исследовательских и прикладных задач в области машинного обучения и AI, актуальных для страны. Основная цель нового института — создание высокотехнологичных платформенных ИИ-решений для повышения технологического суверенитета и реализации прорыва в ключевых отраслях отечественной экономики, сообщила пресс-служба вуза.

-

© www.rosneft.ru Научный институт «Роснефти» в Томске открыл новое, второе по счёту кернохранилище, которое увеличит общий объем хранимого в институтах Компании керна на 25%, обеспечив корпоративный научно-проектный блок резервными площадями минимум на 10 лет.