Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

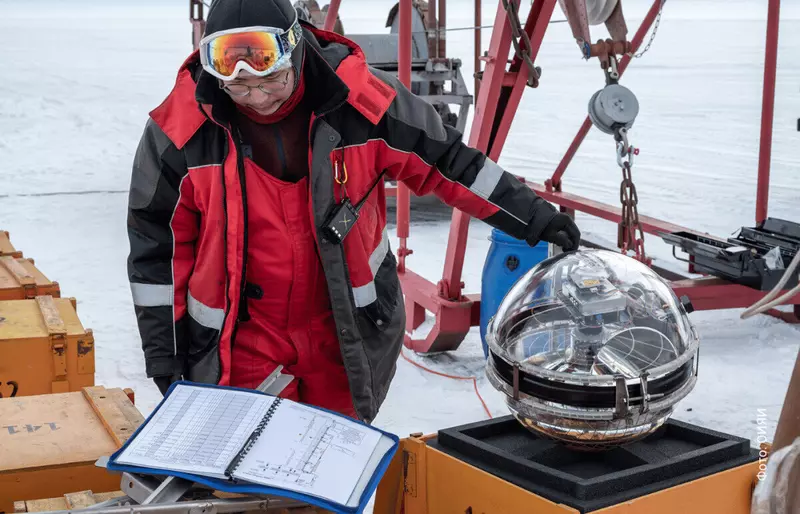

© наука.рф Коллаборация Baikal-GVDВ в зимней экспедиции 2024 года установила еще один кластер глубоководного нейтринного телескопа и развернула две межкластерные гирлянды с лазерными калибровочными источниками света. Также специалисты отремонтировали и модернизировали уже установленные элементы детектора, проложили два донных кабеля и продолжили работы по развитию кластера с системой передачи данных по оптическим линиям внутри установки.

-

© наука.рф Сотрудники Инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета разработали новый способ синтеза высокопрочных композитов на основе MAX-фаз для авиакосмической отрасли и атомной энергетики.

-

© atomic-energy.ru Коллаборация ученых из России и Китая нашла идеальный 2D-материал для строительства устройств современной оптоэлектроники и фотоники. Также ученые предложили простой и эффективный способ расчета оптических характеристик любых материалов, состоящих из углеродных нанотрубок.

-

29 апреля

© naked-science.ru Группа ученых КБГУ разработала принципиально новый метод высокотемпературного электрохимического синтеза нанодисперсных порошков карбида молибдена и вольфрама. Технология уникальна и не имеет аналогов в мире.

-

28 апреля

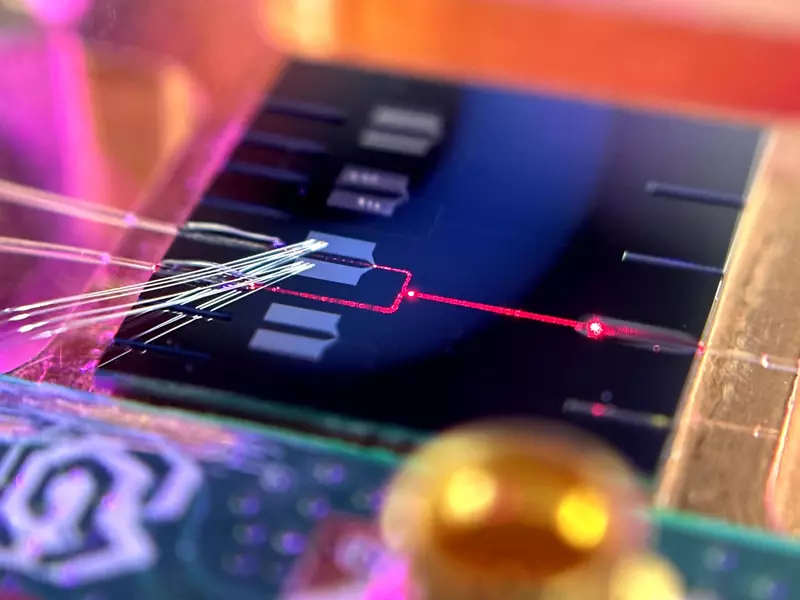

© scientificrussia.ru Командой научно-образовательного центра Функциональные Микро/Наносистемы (НОЦ ФМН) — совместного кластера МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» — разработана уникальная технология изготовления фотонных интегральных схем (ФИС). Минимальные размеры фотонных структур составляют 50-нм, а потери оптического сигнала (ключевая характеристика качества) в бауманских ФИС не превышают 5 дБ/м в телекоммуникационном диапазоне длин волн.

-

15 апреля

© iz.ru Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук открыли ранее неизвестный вид организмов. Его назвали в честь писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких — Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе института.

-

12 апреля

© misis.ru Исследователи НИТУ МИСИС разработали более точную методику микроволновой микроскопии, перспективную для изучения структуры и состава полупроводников, магнетиков и органических материалов, например структуры молекул ДНК. Также можно исследовать паразитные двухуровневые системы в подложках, на которых размещены сверхпроводниковые квантовые биты.

-

© наука.рф Создавать новые светоизлучающие материалы на основе органических соединений палладия позволит новый подход, который разработали российские химики с иностранными коллегами.

-

20 марта

© b-port.com В Кольском научном центре Российской академии наук (КНЦ РАН) во вторник открылся Научно-исследовательский центр для изучения переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд — сообщает корреспондент ТАСС.

На строительство нового здания Научно-исследовательского центра, его оснащение лабораторным и опытно-промышленным оборудованием, мебелью и оргтехникой компания «ФосАгро» направила около 500 млн рублей.

Целью исследований, которые будут проводиться в новом научном комплексе, станет достижение максимально возможного извлечения полезного компонента при стабильно высоком качестве апатитового концентрата на обогатительных фабриках Кировского филиала АО «Апатит» в условиях изменчивости минерального состава руды.

-

28 февраля

28 февраля

© www.vesti.ru Новый рентгеновский источник в космосе был обнаружен российским телескопом ART-XC, который находится на космическом аппарате «Спектр-РГ». Специалисты из Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что этот источник оказался миллисекундным пульсаром в двойной звездной системе.

Открытие произошло благодаря наблюдениям российского телескопа, который затем подтвердилось совместными усилиями с иностранными учеными. Японский телескоп MAXI, установленный на Международной космической станции, и американские инструменты NICER и Swift/XRT также внесли свой вклад в исследование этого объекта.

-

© www.krc.karelia.ru На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид — джуноит — известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название — селеноджуноит. Соавтором открытия стал научный сотрудник Музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров.

-

27 февраля

© rosatom.ru Ученые Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ-ФЭИ, входит в Научный дивизион Росатома), который выступает головной научной организацией на сооружении многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), завершили важные испытания элементов его конструкции.

Полученные результаты позволяют перейти к производству топливных элементов (твэлов) для будущего реактора, который после ввода в эксплуатацию станет самым мощным (150 МВт) работающим быстрым исследовательским реактором в мире. В 2024 году ученые НИИАР планируют поставить твэлы на производство."Анализ результатов экспериментальной отработки и стендовых испытаний предохранительных мембранных устройств дал положительный результат обоснования безопасности", — отметила руководитель проектного офиса ГНЦ РФ — ФЭИ Вероника Долгих.

-

© пбмо.рф Научно-исследовательский комплекс, специализирующийся на проведении опытно-конструкторских и испытательных работ в сфере машиностроения, запустили в городском округе Бронницы.

На территории комплекса компания «Интеграл» займется разработкой машиностроительной техники и доработкой комплектующих к ней изделий, а также испытанием автомобилей, сельскохозяйственных машин и мотоциклов. Как сообщили в Правительстве Московской области, объем инвестиций в реализацию проекта составил около 70 млн рублей.

-

© prokosmos.ru Космическая обсерватория «Спектр-РГ» предоставила данные для фундаментального исследования эволюции галактических скоплений. Учёные из Института внеземной физики Макса Планка в Германии, опираясь на данные, полученные космической обсерваторией до 2022 года, смогли точно измерить количество и плотность вещества во Вселенной. Это сказалось на решении целого ряда актуальных проблем космологии — от массы нейтрино до «напряжения S8».

Скопления, насчитывающие сотни и даже тысячи галактик, являются самыми большими структурами во Вселенной, высшим выражением космической эволюции. А распространённый в них раскалённый газ, испускающий лучи высоких энергий, делает их особо привлекательными для изучения рентгеновскими обсерваториями — в первую очередь новейшим (запущенным в 2019 году) «Спектром-РГ».

-

радиогелиограф © cdnstatic.rg.ru В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения об супервспышках на Солнце, которые усиливаются и способны чуть ли не «погубить человечество». Что действительно происходит на ближайшей к нам звезде? Об этом «РГ» рассказал академик РАН Гелий Жеребцов — научный руководитель мегапроекта «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН».

Гелий Александрович! В ближайшие годы Солнце выходит на максимум 11-летнего цикла, чего нам всем ждать?

-

© nauka.tass.ru 28 января в Антарктиде введён в опытную эксплуатацию новый зимовочный комплекс станции «Восток».

Зимовочный комплекс станции «Восток» — первый современный комплекс в мире, построенный на полюсе холода Земли. Комплекс разработан российскими инженерами и построен в городе Гатчина Ленинградской области на «Опытном заводе строительных конструкций». Всё оборудование станции — отопление, вентиляция, энерго- и водообеспечение — всё российского производства.

Сегодня у России самое большое представительство на этом континенте — десять станций. Пять круглогодичных и пять сезонных. Большинство расположено на побережье.

-

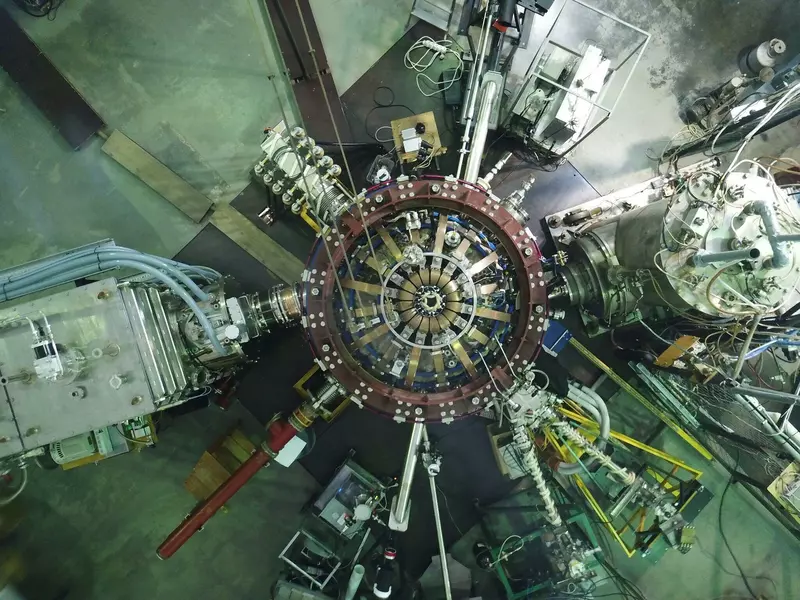

На сегодняшний день в мире реализуется достаточно много проектов, посвященных управляемому термоядерному синтезу (УТС): от масштабных, класса мегасайенс, в которых принимают участие все промышленно развитые страны мира, до более маленьких, развернутых на территории одного института.

Токамак Глобус-М2 Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. Фото предоставлено коллективном Глобус-М2. © www.inp.nsk.su Компетенции Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) позволяют специалистам развивать как собственные проекты по физике плазмы и УТС, так и выступать экспертами в большинстве других.

-

© xn--80aa3ak5a.xn--p1ai Безопасную и экономически эффективную технологию переработки сложных медно-цинковых руд придумали в Уральском федеральном университете. Она не только повышает объем извлеченных цветных металлов, но и упрощает процесс переработки руды, снижая издержки.

-

Новосибирские инженеры предложили использовать голограмму в самолетостроении © sibirnews.ru Разработчики Новосибирского государственного технического университета придумали, как можно без контакта, с помощью голограммы узнать, насколько деформировались промышленные изделия. Метод цифровой голографической интерферометрии поможет быстрее изготавливать самолеты, подлодки, дроны, космические аппараты.

-

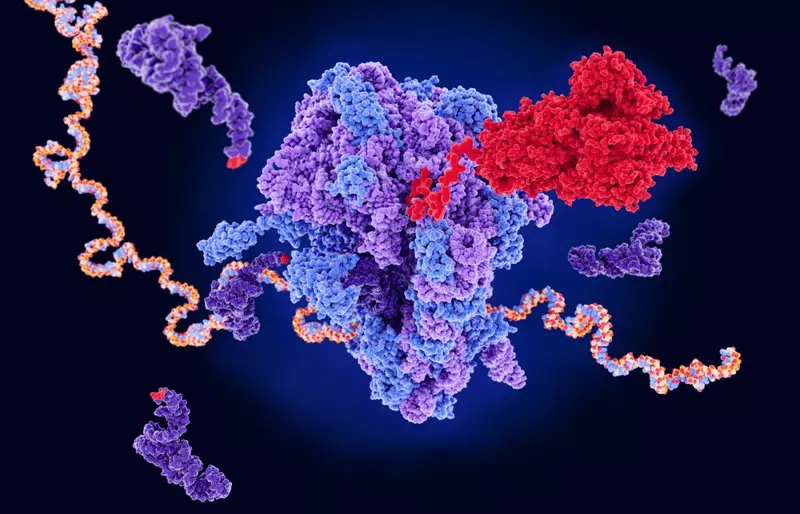

© xn--80aa3ak5a.xn--p1ai Технологию, которая позволяет упаковывать любые РНК и с помощью наночастиц доставлять их в разные органы, создали ученые Сеченовского Университета. Изобретение открывает путь к созданию новых лекарств и вакцин для борьбы с онкологическими, генетическими и инфекционными заболеваниями, подчеркнули в пресс-службе университета.