-

Активная зона реактора ИРТ-Т

В Томском политехническом университете после масштабной модернизации возобновил работу исследовательский реактор ИРТ-Т, сообщили 2 июня в ТПУ.

Работы по модернизации ИРТ-Т проводились с 2014 года. По словам директора Физико-технического института ТПУ Олега Долматова, обследования оборудования и систем показали, что реактор «находится в хорошем состоянии», что позволило продлить срок эксплуатации установки до 2035 года.

Директор института также отметил, что в рамках модернизации на реакторе установлены дополнительные экспериментальные каналы, в которых проводится облучение, модернизированы все линии легирования кремния, производства радиофармпрепаратов, линия для испытания материалов под воздействием потоков нейтронов и гамма-излучения.

В настоящее время на реакторе уже началось производство дефицитного радиоактивного фосфора-32, который используется для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также ТПУ планирует развернуть производство лютеция-177, делать слитки кремния большего диаметра, наладить работу по испытанию материалов.

ИРТ-Т был введен в эксплуатацию в июле 1967 года. На модернизацию реактора, которая стала третьей с момента ввода, было выделено 147 млн руб. в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки».

-

Ученые Энергетического института Томского политехнического университета разработали моделирующий комплекс, с помощью которого можно создать виртуальную копию настоящей электроэнергостанции и проводить на ней самые различные испытания — от применения новейших энергосберегающих технологий до моделирования аварийных ситуаций. Комплекс позволит в безопасных условиях проверить, как будет работать станция после ремонта или при увеличении ее нагрузки.

Фото: Всережимный моделирующий комплекс реального времени электроэнергетических систем

-

В Томском политехническом университете сегодня работает делегация компании «Российские железные дороги» (РЖД) во главе со старшим вице-президентом компании Валентином Гапановичем. Представитель РЖД познакомился с перспективными разработками ученых университета. Валентин Гапанович высоко оценил представленные технологии и отметил, что у разработок есть потенциал быть реализованными на объектах РЖД.

«Нам нужны новые технологии, новые научно-технические разработки и решения. Томская научная школа широко известна, и мы рассчитываем на интересные предложения. Надеемся на системное сотрудничество с томскими высшими учебными заведениями, предприятиями по прикладным вопросам», — сказал на встрече с учеными Валентин Гапанович.

Так, политехники представили технологию плазменной переработки горючих и негорючих отходов, в том числе и токсичных.

-

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали нанодисперстный порошок для дактилоскопии, который позволяет снимать четкие отпечатки пальцев практически с любых материалов, даже с полиэтилена и фольги, чего невозможно делать с аналогами. Сейчас порошки для дактилоскопии в России не производят, сообщили в пресс-службе вуза.

«Вещество обладает уникальными свойствами благодаря наноразмерам частиц, из которых оно состоит. Состав и цвет порошка позволяет получать отпечаток высокой точности, что значительно упрощает процесс установления личности подозреваемого», — сказали в пресс-службе.

По информации разработчиков, это особенно актуально для расследования дел, связанных с наркотиками. «Часто они упаковываются в полиэтиленовые пакеты, поэтому возникает необходимость снятия отпечатков пальцев с таких поверхностей. Существующие сейчас порошки этого не позволяют», — привели в пресс-службе слова научного руководителя проекта, доцента кафедры общей химии и химической технологии Института физики высоких технологий Любови Иконниковой.

-

Производство дефицитного радиоактивного изотопа фосфор-32, который, помимо прочего, используется для диагностики рака, началось в Томском политехническом университете (ТПУ) на базе единственного в стране вузовского учебного ядерного реактора, сообщил в четверг РИА Новости директор Физико-технического института ТПУ Олег Долматов.

Ранее сообщалось, что томские ученые создали технологию производства у себя радиоизотопа фосфора-32. Этот радиоизотоп с периодом полураспада 16 дней используется в точных методах исследования молекул нуклеиновых кислот. Он встраивается в них вместо «обычного» фосфора-31, что позволяет судить о многих биологических процессах, в частности, о росте опухолей. Ранее фосфор-32 производили в Институте реакторных материалов в Заречном (Свердловская область), но в 2012 году производство было остановлено.

-

Робот-учитель (мобиробот), разработанный в Томском политехническом университете, с осени 2016 года начнет «вести уроки» в томских школах. Первым местом «работы» механического учителя станет Лицей при Томском политехническом университете.

С помощью мобиробота, разработанного молодыми учеными Томского политеха, школьники смогут получать теоретические и практические знания по математике, физике, химии и информатике. Робот в разы дешевле существующих аналогов — «мозгами» его служит мобильный телефон.

«Уже этой осенью мы начнем внедрять мобиробота в томских школах», — сообщает эксперт Центра трансфера технологий ТПУ Антон Черний.

-

Ученик Лицея при Томском политехническом университете Данил Алифоренко разработал технологию удаления из подземной воды примесей железа: после такой очистки вода становится пригодной для хозяйственных нужд. Политехник стал призером Российского национального юниорского водного конкурса.

Победители и призеры конкурса 2016 года с членами жюриШкольник предложил технологию последовательной обработки подземной воды углекислым газом, а затем известковой водой.

Данил Алифоренко оптимизировал технологию для использования в реальных населенных пунктах. Над проектом он работает около полутора лет. Ученые уже опробовали данный способ на подземных водах Томска и Томской области.

-

За 120-летнюю историю Томского политехнического университета его студенты и профессора сделали тысячи изобретений. РИА Томск составил топ-12 самых громких разработок политехников.

Электропоезд на магнитной подушке — 1913 год.

Профессор Томского технологического института Борис Вейнберг предложил безвоздушный способ передвижения электропоезда с помощью магнитных и электрических сил — на магнитной подушке.

Модель дороги для электропоезда на магнитной подушке

-

На фото: Алексей Пестряков

Ученые Томского политехнического университета совместно с новосибирской компанией НПЦ «Вектор-Вита» и Национальным автономным университетом Мексики разрабатывают способы лечения синдрома диабетической стопы с помощью наночастиц серебра. Ими обрабатывают специальные стельки. Технология помогает бороться с язвами, возникающими на стопе у пациентов с диабетом, способствует их заживлению и обеззараживанию, снижая риск ампутации.

Диабетическая стопа, или синдром диабетической стопы (СДС), — одно из поздних и самых тяжелых осложнений сахарного диабета. Из-за большого количества сахара в организме происходит изменение периферических нервов, сосудов, кожи и мягких тканей, костей и суставов пациента. Возникают инфекции, язвы, нагноения и так далее. Риск развития язв на ногах имеют до 15% людей с сахарным диабетом. В запущенной форме синдром диабетической стопы может привести к ампутации.

-

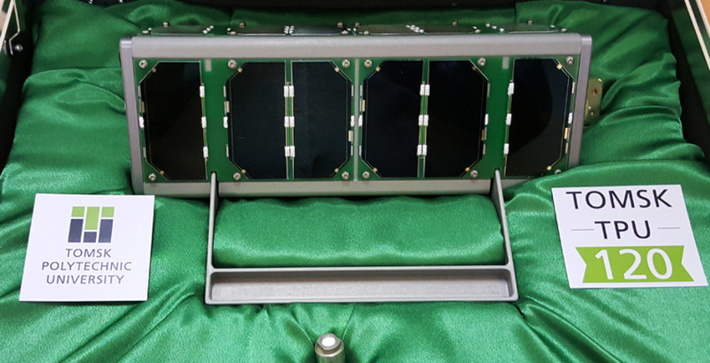

Спутник Томского политехнического университета, который планируется запустить с борта Международной космической станции к юбилею вуза, собран и передан в РКК «Энергия», где пройдет последние приготовления для отправки на космодром Байконур. Доставка спутника «ТОМСК-ТПУ-120» на МКС состоится 31 марта.

Спутник ТПУ относится к типу наноспутников (CubSat) и имеет размеры 300*100*100 мм. Он станет первым в мире космическим аппаратом, корпус которого напечатан на 3D-принтере. В будущем технология может стать прорывом в создании малых спутников, сделает их использование более массовым и доступным.

Конструкция аппарата разработана в научно-образовательном центре «Современные производственные технологии» ТПУ. Материалы, из которых изготовлен спутник, созданы учеными Томского политеха и Института физики прочности и материаловедения СО РАН.

Спутник ТПУ создан для испытаний новых технологий космического материаловедения и поможет протестировать ряд разработок вуза и его партнеров.

-

Учебная лаборатория оснащена самым современным оборудованием, на котором магистранты будут учиться в реальном времени управлять энергосистемой России.

В новой лаборатории оборудовано 14 рабочих мест для студентов. У них появилась возможность работать на самом современном оборудовании, которое позволяет в режиме реального времени рассчитывать режимы работы энергосистем. Среди оборудования есть уникальные аппараты, представленные лишь в нескольких образовательных и научных центрах страны.

-

Песок, кораллы и даже отходы строительных материалов могут стать крайне эффективными сорбентами для очистки воды от мышьяка, если их подвергнуть определенной обработке. К таким выводам в ходе экспериментов пришли ученые Томского политехнического университета. На практике им удалось с помощью 200 граммов сорбента из подручного сырья, стоимость которого для конечного потребителя составит около 100 рублей, очистить не менее 18 тысяч стаканов воды.

-

Учёные Томского политехнического университета создали опытный образец аппарата для работы под землёй. Он может быть использован для прокладки тоннелей, спасения людей от последствий стихийных бедствий и может помочь выстроить целый подземный город.

-

Иллюстрация: Пресс-служба ТПУ

Профессор Томского политехнического университета Алексей Пестряков, заведующий кафедрой физической и аналитической химии, разработал медицинский препарат «Арговит» на основе наночастиц серебра, обладающий универсальным действием на вирусы, бактерии и грибки, сообщает пресс-служба вуза.

Над созданием «Арговита» и других уникальных препаратов на основе серебра трудится целый коллектив разработчиков — ученых и врачей. Совместные исследования томские политехники проводят с коллегами из Новосибирска, Испании и Мексики. Препарат уже испытан на 25 видах заболеваний и сейчас выпускается в Новосибирске в форме биодобавки.

-

В День российской науки, 8 февраля, в Томском политехническом университете открылся новый научно-образовательный центр «Центр объемной реконструкции». В нем собрано лучшее оборудование в области неразрушающего контроля, созданное на основе разработок политехников.

«В этом центре собрано оборудование, которое позволяет буквально видеть сквозь стены и даже сквозь бетон и металл. Кроме того, оборудование позволяет представить все увиденное в 3D, чтобы специалисты, например, смогли рассмотреть производственные дефекты. Этот центр уникальный, так как в нем собраны, в основном, собственные разработкки вуза», — рассказал на открытии центра ректор ТПУ Пётр Чубик.

-

Ученые разработали наноразмерные агенты, которые заставляют голодать раковые клетки, что приводит к замедлению их роста и развития, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

«Речь идет о новых принципах направленного воздействия на микроорганизмы и клетки. Мы применяем продукты нанотехнологий для подавления роста раковых клеток. Разработаны наноразмерные агенты, они напоминают смятый в комок лист диаметром 200 нанометров и толщиной меньше одного нанометра. Их воздействие приводит к тому, что раковые клетки „голодают“, в результате замедляется их рост и развитие. Речь идет о новой стратегии лечения рака. Уже есть российский патент, и ведется международное патентование совместно с нашими зарубежными партнерами», — рассказывает директор ИФПМ СО РАН, заведующий сетевой научно-образовательной лабораторией ТПУ «Медицинское материаловедение» Сергей Псахье.

-

Ученые Томского политехнического университета помогли хирургам Томской областной клинической больницы успешно провести две операции на грудной клетке пациентов с онкологией. Для этих операций политехники создали анатомические 3D-модели органов и опухолей, совместно с врачами провели планирование операции и разработали имплантат ребра, подходящего конкретному пациенту.

3D-модель позволяет хирургу еще до операции знать, где с точностью до миллиметра находится опухоль, какой она формы, размера.

-

Первая партия стекол для иллюминаторов с уникальными оптически прозрачными покрытиями, разработанная томскими учеными, поставлена Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева. В будущем все стекла для иллюминаторов всех российских космических кораблей нового поколения будут обрабатываться в Томске.

Томский политехнический университет (ТПУ) и Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ) завершили этап разработки оптически прозрачных покрытий для иллюминаторов. На сегодняшний день выполнены все необходимые испытания, отработана технология, и в конце 2015 года получен патент.

По словам разработчиков, на данный момент противометеоритные прозрачные покрытия не имеют аналогов в мире. Они защищают иллюминаторы от космической пыли.

-

Ученые Томского политехнического университета разработали «умные» светодиодные фитосветильники. С их помощью можно управлять спектром излучения, улучшая процесс фотосинтеза растений, что благотворно влияет на их рост. Используя разработку политехников, крупные тепличные хозяйства смогут сэкономить на электроэнергии почти в три раза — 60-70% от привычных расходов. Разработку Томского политехнического университета уже опробовало томское сельхозпредприятие.

«В больших промышленных тепличных хозяйствах расходы на электроэнергию — одна из основных строчек расходов. Мы посчитали, что использование наших фитосветильников позволит сэкономить до 60-70% электроэнергии», — рассказывает Сергей Туранов, инженер-исследователь кафедры лазерной и световой техники Института физики высоких технологий ТПУ.

-

Ученые Томского политехнического университета разработали информационно-аналитическую платформу для улучшения действующей системы дистанционного мониторинга лесных пожаров. Политехники уже занимаются обработкой и анализом данных о пожарах во всех регионах страны.

Фото: dlh44.ruКомпания «ИНКОМ» — предприятие, входящее в инновационный пояс ТПУ, — совместно с Институтом кибернетики Томского политеха работают над модернизацией Информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз.

Ученые создали информационно-аналитическую платформу, способную усовершенствовать анализ и контроль данных. Также томичи предложили интегрировать региональные системы мониторинга лесопожарной обстановки.

Это позволит получать более полные данные и увеличить оперативность работы.