-

21 сентября

Разработанный в РХТУ принтер будет использоваться для печати имплантатов мягких и твердых тканей органов с помощью биосовместимых материалов.

© naked-science.ru Исследования проводятся на стыке двух технологий: трехмерной печати и сверхкритической сушки-стерилизации.

-

25 июля

25 июля

Безопасный наркоз из природного газа © stimul.online Снижение себестоимости в разы сделает ксеноновый наркоз доступным. И Россия может удовлетворить свои потребности в нем и даже развернуть экспорт. Источник изображения: myarit.ru

Российские ученые разработали технологию выделения инертных газов из природного газа методом мембранно-газогидратной кристаллизации. Это поможет существенно снизить стоимость их производства и расширить применение в самых разных областях. Например дешевый ксенон позарез нужен анестезиологам. Об истории разработки и применении ксенона в медицине пишет журнал об инновациях в России «Стимул».

-

05 августа

Российские ученые синтезировали новый углеродный композитный материал для создания ванадиевых батарей, предназначенных для эффективного хранения больших объемов энергии. Биполярные пластины, сделанные из такого материала, устойчивы к коррозии, просты в производстве и использовании и могут существенно снизить стоимость «зеленой» электроэнергии для конечного потребителя. Исследование было опубликовано в журнале Materialstoday Communications.

-

07 января

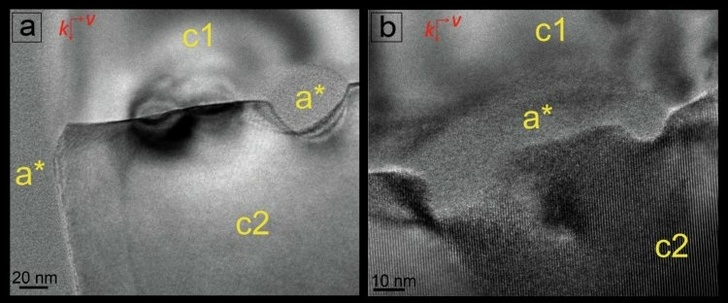

Ученые из РХТУ вместе с коллегами из Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Курчатовского института и НИИ «Полюс» работают над созданием систем охлаждения твердотельных лазеров, используемых в медицине, косметологии и других областях. Исследователи разрабатывают технологию надежного соединения двух кристаллов и предлагают использовать для этого фемтосекундную лазерную сварку. В недавней работе в журнале Optics and Laser Technology они показали, что в месте образования сварных швов после воздействия интенсивных световых импульсов появляются наноразмерные аморфные области, которые служат мостиками, надежно соединяющими отдельные кристаллы. Эту же технологию можно применять для соединения самых разных материалов.

Сварной шов, сформированный фемтосекундным лазером. с1, с2 - кристаллы Nd:YAG,a* - аморфные мостики, скрепляющие кристаллы. Изображение получено на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения. Источник: Optics&Laser Technologies/Elsevier © scientificrussia.ru

Сварной шов, сформированный фемтосекундным лазером. с1, с2 - кристаллы Nd:YAG,a* - аморфные мостики, скрепляющие кристаллы. Изображение получено на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения. Источник: Optics&Laser Technologies/Elsevier © scientificrussia.ru -

29 сентября

Природный газ требует дополнительной очистки от разных примесей, для чего сейчас применяют различные дорогостоящие методы. Ученые из РХТУ им. Д.И. Менделеева и НГТУ им. Р.Е. Алексеева разрабатывают новый, более экологичный и менее энергозатратный подход, в котором очистка происходит за счёт способности некоторых газов и жидкостей образовывать единые вещества — так называемые газовые гидраты. В новой работе, опубликованной в журнале Fluid Phase Equilibria, исследователи оптимизировали возможности этого подхода с помощью использования различных недорогих добавок. Так, они показали, что введение тетрагидрофурана уменьшает давление, которое нужно использовать для очистки в этом методе, почти в 7 раз, что значительно уменьшает себестоимость технологии.

-

28 мая

«Образование и наука плотно связывают РХТУ с Республикой Узбекистан. Еще будучи МХТИ, во время Второй мировой войны, наш университет был эвакуирован в Коканд, город в Ферганской области Узбекистана», — отметил ректор РХТУ Александр Мажуга.

По окончании филиала выпускникам выдаются дипломы установленного образца РХТУ имени Менделеева, которые признаются документом о высшем образовании в Узбекистане, России и других странах СНГ. Молодые специалисты будут трудоустроены на предприятия химической промышленности Узбекистана. Ежегодно проводится мониторинг потребностей предприятий различных отраслей экономики Республики Узбекистан.

«Сейчас в республике активно развивается химическая и полимерная промышленность. Выпускники нашего филиала будут востребованы не только химическим комплексом Узбекистана, но и Российско-Узбекскими предприятиями. ГК „Титан“ и АО „Щелково Агрохим“ уже ведут работы по строительству своих предприятий на территории страны», — сообщил ректор.

-

25 марта

Российские исследователи обнаружили способ получения нелинейных оптических кристаллов в стекле. Такие кристаллы позволяют управлять свойствами проходящего через них света, превращать невидимое инфракрасное излучение в видимое.

Для их получения стекло обрабатывалось интенсивными лазерными импульсами. По мнению учёных, в будущем подобные кристаллы могут выступать в качестве элементов архитектуры сверхпроизводительного оптического компьютера.

Как объяснили менделеевцы, сначала они синтезировали стекло, которое состоит из оксидов германия и свинца. Затем для получения кристаллов с заданными параметрами исследователи обрабатывали такие стекла интенсивными лазерными импульсами. От нагрева лазером стекло (которое изначально не относится к кристаллическим материалам) плавилось, а при последующем охлаждении кристаллизовалось.

Полученные кристаллы, отмечают учёные, называют нелинейно-оптическими. Эти с виду ничем не примечательные прозрачные материалы обладают особой симметрией структуры и позволяют управлять свойствами проходящего через них света, в том числе превращать невидимое инфракрасное излучение в видимое.

-

04 февраля

04 февраля

Содружество ученых-химиков из Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева и Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского разработало новый процесс синтеза аммиака, применив гибридную технологию, сочетающую возможности мембранной очистки и современных абсорбентов. Они доказали, что таким образом можно получать аммиак чистотой до 99%, затрачивая гораздо меньше энергии. Интернет-журнал об инновациях в России «Стимул» сообщает подробности реализации этого проекта.

Ежегодно в мире производится 200 млн тонн аммиака, примерно 25 килограммов на каждого жителя планеты. Россия входит в тройку лидеров по объемам его производства. Аммиак широко применяется в мире для производства азотных удобрений, которые незаменимы для повышения урожайности. Азот необходим всем живым организмам, поскольку он входит в состав многих белков и аминокислот. И хотя атмосфера Земли почти на 80% состоит из молекулярного азота (N2), в такой форме он практически не усваивается организмами. Поэтому человечество производит так много удобрений, которые содержат азот в связанной форме, то есть в виде разных химических соединений с другими атомами, из которых живым организмам уже гораздо проще извлечь азот для своих нужд. А большинство азотных удобрений, в свою очередь, получают из аммиака (NH3). В настоящее время азотные удобрения — это значимый фактор в обеспечении продовольственной безопасности.

-

20 января

Группа исследователей из научно-исследовательской лаборатории биофизики НИТУ «МИСиС», МГУ им. М.В. Ломоносова и РХТУ им. Д.И. Менделеева провела сравнительный обзор эффективности применения различных металлосодержащих радионуклидов для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Ученые отмечают, что металлосодержащие агенты не только высокоэффективны, но и значительно проще в производстве, чем существующие радиофармацевтические препараты, применяемые при диагностике пациентов с подозрением на болезнь Альцгеймера. Их использование позволит повысить доступность ранней диагностики заболевания, уверены авторы обзорного исследования, опубликованного в International Journal of Molecular Sciences.

-

18 октября

Пластификаторы придают пластмассам нужные механические свойства, однако часто это весьма токсичные вещества. Так в обычную пластмассу (ПВХ) в качестве пластификатора добавляют фталаты, которые разлагаются дольше, чем сам пластик и отравляют почву. Ученые из РХТУ им. Д. И. Менделеева синтезировали функциональный аналог этих соединений, используя только природные компоненты: биодизель, получаемый из отходов сельскохозяйственных культур, богатых растительным маслом. Эксперименты показали, что ПВХ с такими эко-пластификаторами обладают хорошими механическими свойствами. Работа исследователей опубликована в августе в Journal of the American Oil Chemist’s Society.

-

17 июля

Сразу 17 российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). В прошлом году Россия была представлена 12 университетами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Проекта 5-100», который занимается повышением конкурентоспособности высшего образования в мире, впервые в список попали РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Российская экономическая школа (РЭШ), университет Лобачевского, университет ИТМО и Уральский федеральный университет.

В первую сотню рейтинга вошли шесть вузов из России — ВШЭ, МИСиС, НГУ, СПбГУ, МГУ и БелГУ. Они вошли в группы с разными предметными областями. Всего университеты — участники «Проекта 5-100» представлены в рейтинге 32 раза.

Всего в рейтинге оценивались позиции более 4 тыс. вузов по 54 предметам в пяти областях знаний. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество нобелевских и филдсовских лауреатов из числа выпускников и преподавателей, количество опубликованных статей и их цитируемость.Также набрать рейтинговые баллы учебному заведению помогают статьи, опубликованные в журналах Nature или Science, индекс цитирования для естественных и гуманитарных наук и размер самого вуза.

-

28 мая

Способ хранить информацию практически вечно нашли специалисты РХТУ им. Д.И. Менделеева, работающие по заказу Фонда перспективных исследований. Для этого вместо пластикового CD-диска они впервые предложили использовать кварцевый диск.

-

16 ноября

16 ноября

Исследовательская команда Института Склифосовского и Химико-технологического университета Менделеева разработала принципиально новый адсорбент для проведения гемосорбции – процедуры, спасающей отравленный медпрепаратами или химическими ядами организм. Основой материала является активированный уголь, используемый уже не одно десятилетие и благодаря способности связывать ионы вредоносного вещества считающийся идеальным вариантом при остром отравлении.

В новом адсорбенте уголь электрохимически модифицирован полипирролом, что позволило устранить основной недостаток активированного угля - разрушение эритроцитов. Кроме того, на 25% повысилась адсорбционная активность материала.

-

07 марта

- Элеонора_Кольцова

Элеонора Кольцова: «Практическое применение смоделированного нами высокопористого ячеистого катализатора позволяет не только сэкономить дорогое сырьё, но и улучшить экологические характеристики двигателя внутреннего сгорания»В ходе проекта, выполняемого научными сотрудниками, аспирантами и студентами , экспериментальным путём и различными методами решается множество задач, «заточенных» под химическую промышленность, наноиндустрию и водородную энергетику. О некоторых из них рассказала руководитель проекта – заведующая кафедрой информационно-компьютерных технологий РХТУ доктор технических наук, профессор Элеонора Кольцова.

-

22 августа

Чинить взлётно-посадочные полосы, шоссе, железные дороги, мосты и плотины одинаково быстро вне зависимости от погоды позволяет новая технология, созданная в .

Ремонт конструкций из бетона зимой и поздней осенью представляет определённую сложность. Нужно создать особые условия: выстроить опалубку, укрыть бетон специальными «одеялами», подать ток и повысить температуру примерно до +5 °С.

Новая технология подобных ухищрений не требует: композит на основе метилметакрилата (C5H8O2)

Вязкость метилметакрилата низкая, соизмеримая с вязкостью воды, поэтому состав для ремонта можно готовить в обычной бетономешалке. Изготовление же других композитов, например на основе эпоксидных смол, требует многоступенчатой термообработки, а их высокая вязкость увеличивает затраты энергии при получении литьевой массы. -

Проект «Биосити», как путь инновационного развития российской фармацевтической промышленности был инициирован компанией «Биннофарм» и Московским государственным университетом в 2009 году. В феврале 2010 года создание Кластера «Биосити» одобрено Объединенной коллегией по промышленной политике Правительства Москвы. 25 октября 2010 года пять ключевых организаций проекта подписали соглашение о создании «Московского нанобиофармацевтического кластера «Биосити». 30 марта 2011 года в рамках реализации проекта Московский кластер «Биосити» подписано соглашение о сотрудничестве ЗАО «Биннофарм» и РОСГОССТРАХ.11 августа

Журнал «Новости GMP» попросил прокомментировать ситуацию вокруг «Биосити» заместителя генерального директора ЗАО «Биннофарм», руководителя Комплекса научных исследований и разработок, непосредственного руководителя проекта «Биосити» — Суханова Юрия Владимировича.