-

В Лицее «Физико-техническая школа» состоялось торжественное открытие учебно-практического класса по нанотехнологиям на базе сканирующего зондового микроскопа НАНОЭДЬЮКАТОР II. В мероприятии приняли участие лауреат Нобелевской премии по физике Ж.И.Алферов и генеральный директор компании НТ-МДТ В.А.Быков.

- Заместитель директора по разработкам компании НТ-МДТ Вячеслав Викторович Поляков демонстрирует сканирующий зондовый микроскоп НАНОЭДЬЮКАТОР II

Заместитель директора по разработкам компании НТ-МДТ Вячеслав Викторович Поляков демонстрирует сканирующий зондовый микроскоп НАНОЭДЬЮКАТОР II

В Лицее «Физико-техническая школа» состоялось торжественное открытие учебно-практического класса по нанотехнологиям на базе сканирующего зондового микроскопа НАНОЭДЬЮКАТОР II.

Учебный комплекс НАНОЭДЬЮКАТОР помогает мотивировать ребят и позволяет достичь хороших результатов в углубленном изучении естественнонаучных дисциплин, таких как физика, химия и биология. Так, в Иркутском лицее №2 за время использования НАНОЭДЬЮКАТОРА ощутимо выросло количество призеров в конкурсах и олимпиадах различного уровня. За три года сразу три человека из лицея получили 100 баллов по ЕГЭ. У школьников и студентов загораются глаза, когда они могут не только прочитать о молекулах и атомах в учебной литературе, но и лично наблюдать различные молекулярные структуры. Преподаватели заинтересованы в таком подходе к образованию, поэтому не удивительно, что доклады сопровождались бурной дискуссией.

Учебный комплекс НАНОЭДЬЮКАТОР II позволит ученикам лицея «Физико-техническая школа» погрузиться в удивительный мир нанотехнологий и не только научиться использовать методики сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), но и решать различные исследовательские задачи.

Сканирующий зондовый микроскоп НАНОЭДЬЮКАТОР II вышел на мировой рынок в 2011 году. За прошлый год этими приборами было оборудовано 18 учебно-практических классов в России, Германии, Нидерландах, США, Польше и Казахстане. НАНОЭДЬЮКАТОР II вызвал большой интерес на международном рынке и сразу стал обладателем престижной американской премии R&G 100 за лучшую научно-исследовательскую разработку 2011 года.

-

По данным Красноярскстата среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера), в январе-сентябре 2011 года составила 5952 человека, что на 3,6% больше, чем в январе-сентябре 2010 года.

Всего научными исследованиями и разработками в Красноярском крае занимались 52 организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом затраты на исследования и разработки в январе-сентябре 2011 года составили 11,7 млрд. рублей, из которых на внутренние затраты пришлось 73,1%, на внешние — 26,9%. Из суммы затрат наибольшую долю составили расходы на научные исследования и разработки в области операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг — 10,4 млрд. рублей.

-

Новосибирские вирусологи успешно провели первый этап клинических испытаний экспериментальной вакцины от ВИЧ-инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Руководитель ГНЦ «Вектор» Александр Сергеев рассказал, что в ходе исследований вакцинация вызывала отклик как гуморального, так и клеточного звеньев иммунной системы. По его словам, в этом состоит существенное отличие отечественного препарата от аналогов, разрабатываемых за рубежом.

Сергеев также отметил, что первый этап испытаний показал хорошую переносимость вакцины. Он добавил, что решение о продолжении исследований должен принять Научный центр экспертизы средств медицинского применения, контролирующий проведение клинических испытаний в стране.

Как сообщалось ранее, на разработку отечественной вакцины против ВИЧ-инфекции российское Правительство выделило в 2007 году один миллиард рублей. В результате специалисты ГНЦ «Вектор» разработали препарат «КомбиВИЧвак», сотрудники Института иммунологии ФМБА России – «ВИЧРЕПОЛ», а в НИИ особо чистых препаратов совместно с СПбГУ была создана вакцина «ДНК-4».

Разрешения на проведение первой фазы клинических исследований «КомбиВИЧвака» и «ДНК-4» были выданы в ноябре 2010 года. На тот момент разработчики «ВИЧРЕПОЛа» приступили ко второй фазе испытаний. -

Успешные примеры внутри- и межрегионального взаимодействия демонстрируют томские вузы, реализующие проекты совместно с ведущими российскими компаниями.

В рамках конкурса по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства в регионах СФО реализуется 12 проектов. 5 из них — c участием томских вузов, 3 — с красноярскими вузами, 2 — с новосибирскими, по одному — c участием кемеровских и иркутских вузов.

Так, Томский политехнический университет совместно с холдинговой компанией «НЭВЗ-Союз» (Новосибирск) реализует проект по созданию производства изделий из нанокерамики для силовой электроники и электротехники, фотоники, систем безопасности, нефтегазовой промышленности. Планируемый объем продукции, выпускаемой с использованием результатов научно-исследовательской работы политехнического университета, в 2015 году составит 192 миллиона рублей, а к 2017 году приблизится к миллиарду. -

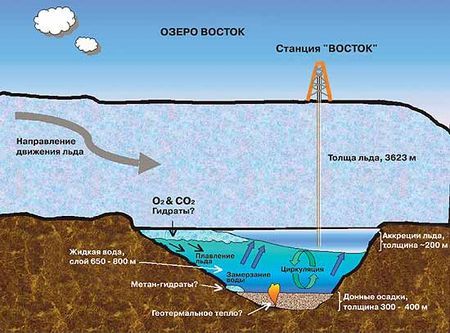

В 2012 году состоится событие мирового масштаба - проникновение в реликтовое подледниковое озеро Восток с предполагаемым возрастом около 30 млн лет. Так далеко в историю земли еще никто не заглядывал.

Российские ученые достигли поверхности подледного озера Восток, находящегося в Антарктиде на глубине 4000 метров. Процесс бурения проходил более 20 лет. Теперь исследования озера будут продолжены в декабре 2012 года, когда в Антарктиде наступит лето.

Российская антарктическая экспедиция по бурению подледного озера Восток успешно завершилась: на выходных ученые достигли поверхности озера. Об этом«Газете.Ru» сообщили источники в ФГБУ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт(ААНИИ) и Полярной морской геологоразведочной экспедиции»(ПМГРЭ).

Открытие озера Восток – одно из крупнейших географических открытий второй половины XX века. Это озеро уникально тем, что находилось в изоляции от земной поверхности на протяжении сотен тысяч, а то и нескольких миллионов лет. Естественным изолятором озера служил и служит четырёхкилометровый ледяной панцирь над ним. Как полагают учёные, в водах озера могут обитать живые организмы, ибо в нём имеются все необходимые для жизни факторы.

-

Учреждён региональный научно-исследовательский Институт альтернативной энергетики. Его возглавил генеральный директор компании «АльтЭнерго» Виктор Филатов.

Институт создан по поручению губернатора Белгородской области Евгения Савченко. В мае прошлого года была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли члены регионального правительства, представители вузов и хозяйствующих субъектов.

ОАО «Белгородский институт альтернативной энергетики» займётся научно-техническими разработками и реализацией конкретных научно-технических проектов, основанных на возобновляемых источниках энергии – солнце, ветре и воде. Институт аккумулирует научные исследования в сфере энергосбережения и энергоэффективности, применения солнечной энергии в технологических процессах, производства смесевого биотоплива и других проектов, направленных на развитие природоохранных биотехнологий, биофармацевтики, биоиндустрии.

-

Уникальных результатов добились биотехнологи. В лабораториях Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ДВО РАН) не только освоили «зелёные технологии» в получении наночастиц серебра, но и научились управлять размерами мельчайших частиц, передает ДВ-РОСС.

Сотни метров солёной воды отделяли биотехнологов от уникального открытия. Нанотехнологии пришли со дна океана. Обитательницы глубин – морские губки – попали в пробирки исследователей. Сначала из клеток выделяют рибонуклеиновую кислоту. Затем кормят этими молекулами специально выращенные бактерии. И скальпелем врезают их в листья табака. После растения содержат в темнице – без света в них погибает хлорофилл. И добавляют раствор нитрата серебра. Ценный серебряный осадок готов.

-

Модернизированный импульсный реактор на быстрых нейтронах ИБР-2 в Дубне, который образно называют «окном в наномир», выведен на проектную мощность 2 МВт.

Получены свыше ста заявок пользователей из многих стран на проведение исследований на этой уникальной базовой установке Объединенного института ядерных исследований — в области физики, химии, наук о материалах, биологии, геофизики, медицины и в других прикладных областях.

С докладом об итогах физического и энергетического пусков модернизированного реактора ИБР-2 на 35-й сессии программно-консультативного комитета по физике конденсированных сред, которая проходит в Дубне 16–17 января 2012 года, выступил главный инженер Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка Александр Виноградов.

-

23 декабря в 19.19 мск транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-03М» причалил к исследовательскому модулю «Рассвет» (МИМ-1) Международной Космической Станции.

В ходе 30/31основной экспедиции проводятся и продолжатся после прибытия ТПК «Союз ТМА-0ЗМ» эксперименты в различных областях, таких как космическая биотехнология, медико-биологические исследования, дистанционное зондирование Земли, исследования Солнечной системы, космическое материаловедение, геофизика и исследования околоземного космического пространства, а также образование и отработка технологий. Значительная часть исследований будет посвящена сбору информации о воздействии длительного космического полета на человеческий организм, что поможет больше узнать о сложных процессах, например, работе иммунной системы, и использовать это при планировании будущих долгосрочных миссий. Программой полёта предусмотрены мероприятия по дооснащению станции доставленным оборудованием и поддержанию работоспособности МКС. -

13 декабря в Национальном исследовательском Томском политехническом университете открылся первый в России и третий в мире учебно-исследовательский центр системы спутниковой связи «Hughes – ТПУ».

В этом центре будут готовить специалистов для российских и зарубежных пользователей системы Hughes – ведущего мирового поставщика технологических решений в области широкополосных спутниковых систем – с выдачей профессиональных сертификатов. Учиться в этом центре будут магистры, аспиранты и специалисты профильных компаний. Во время обучения они освоят новые образцы техники Hughes, будут разрабатывать навигационно-телекоммуникационные комплексы для мобильных групп и центров координации и управления, вести научно-исследовательские работы.

20 декабря совместно с холдингом ЗАО «СИБУР Холдинг» открыта Международная лаборатория термореактивных полимеров. Возглавил её бельгийский специалист по химии промышленных полимеров Дирк Верваке.

Лаборатория создана на базе кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов Института природных ресурсов ТПУ. Здесь установлено самое современное импортное и отечественное оборудование.

Ещё одна лаборатория по исследованию керна и шлама на кафедре геологии и разведки полезных ископаемых Института природных ресурсов полностью укомплектована оборудованием и готова к открытию. -

По словам доцента кафедры транспорта и хранения нефти и газа Северного Арктического Федерального Университета Антона Калашникова, лаборатория будет использоваться студентами для технических расчетов трубопроводов, а в будущем планируется использовать ее и для оценки состояния различных трубопроводов.

Лаборатория оснащена специальным оборудованием и компьютерной техникой, которая содержат специальное программное обеспечение, предназначенное для проведения модельных расчетов и других работ. Основные работы в лаборатории будут вестись по заказу предприятий, которые спонсировали ее открытие — компаний «Роснефть-Архангельскнефтепродукт» и «Газпром газораспределение, филиал в Архангельской области».

-

Два научных института Сибирского Отделения РАН получили новое здание в новосибирском Академгородке. Здание имеет общую площадь 7 тыс. кв. м.

Два этажа здания займет Институт почвоведения. Вторая часть здания предназначена для Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, который выделен из Института цитологии и генетики.

Новое здание двух институтов будет включено в биологический кластер, к которому также относится виварий площадью 5 тыс. кв. м, сданный 2 года назад. В кластер также войдет здание Института химической биологии и фундаментальной медицины площадью 3 тыс. кв. м, которое сдадут ближе к лету. -

Проектная компания РОСНАНО «Плакарт» запустила новую производственную линию плазменной наплавки в городе Щербинка Московской области.

Данная линия в комплексе с уже работающим на производстве оборудованием газотермического и высокоскоростного напыления позволит компании предлагать практически все известные на сегодняшний день решения по защите металлоконструкций от износа и коррозии. Общий бюджет проекта составляет около 4 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере 1 220 млн рублей.

«На сегодняшний день завод в Щербинке является одним из наиболее оснащенных производств по нанесению нанопокрытий в России, — рассказывает управляющий директор РОСНАНО Александр Кондрашов. — Это не единственная производственная площадка „Плакарта” — уже успешно функционируют филиалы в Перми и Тюмени. В ближайшем будущем планируется открытие площадок в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Альметьевске. Мы уверены, что благодаря широкой сети филиалов, современному оснащению и собственным ноу-хау компания „Плакарт” будет занимать все более весомые позиции на российском рынке нанесения нанопокрытий». -

29 ноября Омский государственный технический университет презентовал комплекс научно-образовательных инновационных ресурсных центров: нанотехнологий, энергосбережения и информационной безопасности.

За последние годы в Омской области создано несколько многопрофильных и специализированных ресурсных центров профессионального образования в сфере машиностроения, радиоэлектроники, строительства, сельского хозяйства и нефтехимии.

В частности, в составе Омского государственного технического университета успешно осуществляется работа четырех учебных центров:

ОмГТУ-Festo, который занимается подготовкой специалистов в области автоматизированных производств и робототехники,

«Машиностроение», где проводится обучение специалистов и совместная работа с «ОМО имени Баранова»,

«Радиотехника и приборостроение», который разрабатывает и изготавливает гражданскую продукцию в сотрудничестве с ОАО «ОНИИП»,

«Ракетно-космическая и авиационная техника», функционирующий при участии ОКБ ПО «Полет» в области разработки и производства микроспутников.

фото -

17 ноября 2011, 10:03 Компания РИК-Системы™ ⇒ Инновации

Бизнес и наука – взаимовыгодное партнерство

Российский бизнес постепенно увеличивает вложения в инновации, начиная видеть в них важный фактор конкурентоспособности. Об этом пишет российский деловой журнал «Эксперт» со ссылкой на предварительные итоги исследования инновационной активности российского бизнеса, проведенного Институтом менеджмента инноваций (ИМИ) НИУ-ВШЭ и Российской венчурной компанией (РВК). -

В НИИ «Стали» (Москва) открыта научно-технологическая лаборатория ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» (Брянская обл.),созданная для разработки, сертификации и внедрения в производство композиционных материалов нового поколения – очищенного модифицированного монтмориллонита (наноглины) и полимерного композита на его основе. Наноглина применяется при очистке и крекинге нефти, для изоляции труб большого диаметра, в синтезе полимеров, в пищевой промышленности в качестве адсорбента примесей, в фармакологической и фармацевтической промышленности, а также для изготовления различных строительных материалов.

-

Продукт гена D-GADD45 обеспечивает дрозофиле активное долголетие и даёт надежду мышам и людям

Продолжительность жизни человека и животных во многом зависит от способности организма распознавать и исправлять повреждения ДНК, неизбежно возникающие со временем. Эту функцию выполняют определённые белки, в том числе D-GADD45. Как показали специалисты Института биологии (ИБ) Коми НЦ УрО РАН в работе, выполненной под руководством Алексея Москалева, одного из организаторов фонда «Наука за продление жизни», усиленный синтез белка D-GADD45 в организме дрозофилы увеличивает среднюю и максимальную продолжительность жизни мух, причём плодовитость и нервно-мышечная активность насекомых-долгожителей не снижается. Работу учёных поддержали программа президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» и фонд «Наука за продление жизни». -

Я долго думал, и все таки решил, блог «Наука» должен быть оффтопиковым. Почему? Главное это то, что у нас на сайте пока нет научного консультанта, который объективно и точно мог определить какое из событий в мире науки является значимым достижением, а какое — распилом бюджетных денег, или мошенничеством. Уже не раз было, когда новость, публикуемая на сайте, являлась именно вторым. По крайней мере вызывала обоснованные сомнения.

Далее, по моему мнению, научное открытие имеет смысл и ценность тогда, когда оно коммерциализавано. Да, я понимаю что существует фундаментальная наука, но в этом случае новость должна браться из серьёзного научного издания, это должна быть научная публикация, признаваемая всем международным сообществом. То есть у научного открытия два признака его значимости

1. Изделия на его основе можно купить в магазине

2. Есть публикация, признанная ученными всего мира

Тогда первое все равно уходит в блог «Производство» или «Инновации», а вторых у нас пока и не было, если будут такие публикации, будем думать.

Те, кто хочет по прежнему видеть новости из раздела "Наука" в главной ленте, просто зайдите туда, и подпишитесь. -

К изданию книгу подготовили академик Николай Покровский (Институт истории Сибирского отделения РАН) и доцент исторического факультета СПбГУ, доктор исторических наук Алексей Сиренов. Рукопись отправлена в Российский гуманитарный научный фонд для подготовки к печати.

Латухинскую Степенную книгу характеризует обилие известий о русских святых, а также подробное изложение истории России второй половины XVI – XVII вв. Присутствуют в ней и уникальные, нигде больше не встречающиеся известия, самое известное из которых – история Василия Шибанова. -

В августе в Москве состоялось официальное открытие здания, в котором разместится научно- клинический центр (НКЦ) — первый в мировой практике медицинский научно-практический центр разработки высоких технологий по проблемам производственной и транспортной медицины.

«Это уникальное учреждение для мировой практики здравоохранения. Здесь в кооперации с Российской академией наук и РАМН будут проводиться фундаментальные научные медицинские исследования прикладной направленности. В центре будут генерироваться как новые для науки идеи защиты здоровья работников, работающих в специфических природных и техногенных условиях, так и проходить апробацию новые медицинские технологии с целью их скорейшего внедрения в практическую деятельность железнодорожных больниц», — отметил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

НКЦ включает в себя помещение клиники высоких технологий центра на 210 коек, отраслевой центр психофизиологии труда, центр метеопатологии и магнитобиологии, а также учебный корпус, где расположены кафедры железнодорожной медицины РАПС, инструментальной диагностики РНИМУ имени Н.И. Пирогова и лаборатория телемедицины.

Образовательное направление — одно из ключевых в деятельности НКЦ.

«Мы уделяем самое пристальное внимание обучению врачей по новейшим технологиям постдипломного образования. Ключевая проблема современной медицины – это своевременное внедрение уже апробированных, доказавших свою эффективность технологий в практику врачей», – заявил научный руководитель Центра, вице-президент ОАО «РЖД», профессор Олег Атьков.

Добавить новость

можно всем, без премодерации, только регистрация